Как наша армия, несмотря на мужество солдат и офицеров, потерпела одно из самых горьких поражений.

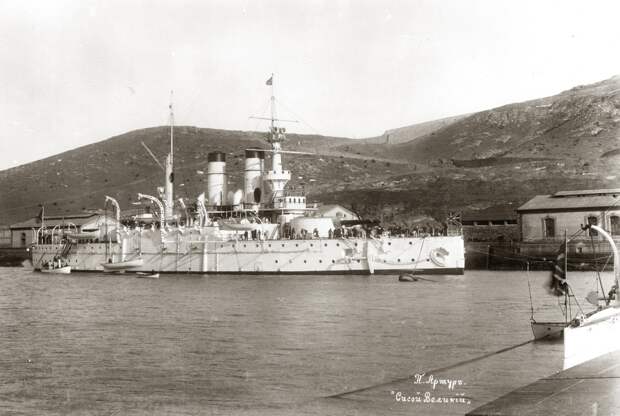

Порт-Артур (русское название китайского города Люйшунь). Под контролем России (1898-1905) Люйшунь был переименован в Порт-Артур. Он был оценен россиянами за круглогодичный доступ к Тихому океану и был широко реорганизован для использования в море.

Возведенная в спешном порядке база в Порт-Артуре стала крупнейшей на тихоокеанском побережье. Правда, уже на этапе ее создания возникли серьезные сложности. Местные китайские укрепления к концу XIX столетия устарели, а планы, предложенные изначально российскими военными с учетом всех особенностей рельефа, требовали размещения 70-тысячного гарнизона и нескольких сот орудий. Власти посчитали это «дорогим и опасным» подходом, и предложили выстроить систему обороны базы с опорой на изначально размещенный гарнизон в 11300 штыков. Причем, даже после утверждения урезанного плана возведения фортификационных сооружений, средства на эти цели выделялись медленно, в результате чего к началу войны их так и не успели достроить.

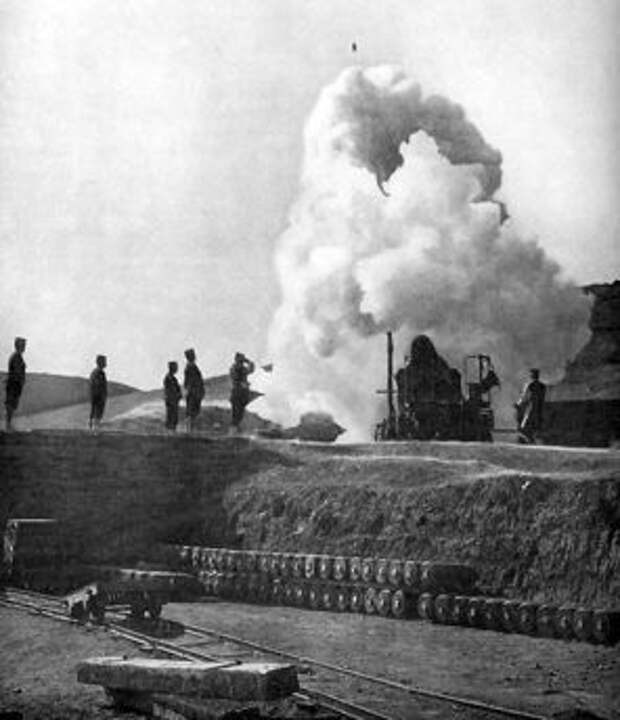

В мае-июле 1904 года японцы отрезали Порт-Артур сначала от сухопутных, а затем — и от морских транспортных коммуникаций. В июне они захватили Дальний, куда перебросили свою 3-ю армию, а в июле прорвали позиции русских на Зеленых горах и вышли непосредственно к Порт-Артуру. На этом этапе военным и жителям города пришлось испытать на себе все минусы от «эконом-варианта» укреплений, которые примыкали непосредственно к населенному пункту и гавани (находясь на расстоянии в 1,5−3 километра), что развязало руки японским артиллеристам, уже в начале августа подвергшим Порт-Артур бомбардировке.

Кроме того, на момент начала осады на базе не были сформированы достаточные запасы продовольствия. На полгода хватало только муки и сахара. Мяса оставалось на 1 месяц. А свежих овощей и фруктов практически не было, что привело в итоге к вспышке цинги.

Нужно сказать, что после выхода к городу успехи японцев надолго окончились. Уже в бою за передовые укрепления, от которых российские войска спокойно отошли, потери «самураев» были в 2,5−3 раза больше, чем у оборонявшихся.

Первая же попытка штурма и вовсе окончилась для японцев катастрофой. Пойдя на приступ города 19 августа, они ничего не добились, положив при этом около 20 тысяч человек — половину армии. Потери защитников Порт-Артура были примерно в семь раз меньше.

Спустя месяц японцы собрались с силами, и пошли на новый штурм. Они потеснили российских солдат на некоторых позициях, но главной целью нападающих в этот раз была господствующая высота района — Высокая. Потеряв 6 тысяч человек против полутора тысяч у русских, японцы ничего принципиального снова добиться не смогли.

Поражением японской армии завершилась и третья попытка штурма, предпринятая в октябре. Правда, положение защитников Порт-Артура к этому времени стало совсем незавидным. Из-за нехватки продовольствия они перешли на конину.

После переброски подкрепления, в конце ноября — начале декабря 1904 года японцы снова перешли в отчаянное наступление. В эти дни они потеряли еще 18 тысяч человек (против примерно 6 тысяч у русских). Они так и не смогли прорваться в город, но захватили гору Высокую (на склонах которой потеряли 12 тысяч человек). Получив возможность эффективно корректировать огонь, японское командование развернуло орудия против находившейся в бухте российской эскадры. Это стало «началом конца». Оборона города утратила всякий стратегический смысл.

В начале января 1905 года гарнизон Порт-Артура капитулировал. Позже в случившемся обвинят начальника Квантунского укрепленного района, героя еще Русско-турецкой войны, Анатолия Стесселя. Генерала даже приговорят к расстрелу, потом заменят ему смертную казнь 10 годами тюрьмы, а чуть позже Николай II его и вовсе амнистирует…

Падение Порт-Артура стало для российской армии, как моральным, так и грандиозным военным поражением. Японцы начали перебрасывать в Манчжурию десятки тысяч «обстрелянных» солдат, освободившихся после занятия крепости. В генеральном сражении при Мукдене российская армия была вынуждена отступить, понеся тяжелые потери. В европейской части России тем временем разворачивались революционные события…

Несмотря на то, что на Дальний Восток уже было переброшено достаточно войск для полного и окончательного разгрома Японии, Николай II побоялся затрат и репутационных потерь, и войну решил прекратить.

Результатом конфликта стал срежиссированный западными странами Портсмутский мир, по которому Россия потеряла южную часть Сахалина и арендованные территории на Ляодунском полуострове. У Японии появилась возможность аннексировать Корею и хозяйничать в Восточной Азии еще на протяжении нескольких десятилетий.

Построй Россия вокруг Порт-Артура полноценные укрепления, перебрось туда должный гарнизон, нарасти свое военное присутствие на Дальнем Востоке, заблокируй высадку японцев — и война бы закончилась по-другому, а революционные события с большой долей вероятности сошли бы на нет. Но история, как известно, сослагательного наклонения не терпит…

Свежие комментарии