С этого момента дни Верховного правителя России были сочтены. Его армии покатились на восток под ударами РККА, а РСФСР одержала стратегическую победу в Западной Сибири. Почему адмиралу Колчаку не удались поход на Москву и соединение с деникинскими Вооруженными силами Юга России? Почему Омск не оборонялся и по каким причинам падение города предопределило поражение колчаковских войск?

Без единого выстрела

В ночь с 13 на 14 ноября 1919 года части 27-й стрелковой дивизии РККА под командованием Иосифа Блажевича подошли к Омску. Впереди двигался 242-й Волжский стрелковый полк Степана Вострецова. В его задачу входило взять железнодорожную станцию.

Шли в полной темноте, спускаясь к Иртышу по колено в снегу. Несмотря на крепкий мороз, лед на реке угрожающе звенел под ногами наступающих. На другом берегу, за которым начинался город, красноармейцам начали попадаться белогвардейские солдаты с донесениями. Их тихо и быстро обезоруживали.

Вострецов приказал подчиненным задерживать без стрельбы всех, кто идет со станции, а сам направился туда, взяв лишь командира батальона, двух ротных и двух бойцов. Темнота помогла ему: охрана пропустила вошедших без проверки документов, не разглядев, что на плечах нет погон.

Станция была забита поездами. Осмотрев их и поговорив с пассажирами, Вострецов тихо отдал приказ командиру батальона оцепить территорию. Через двадцать минут в здании вокзала бравый комполка уже допрашивал белых офицеров. Выяснилось, что в эшелонах находятся не менее семи тысяч солдат. Сонных колчаковцев стали выводить на перрон по батальонам и под охраной направлять в тыл.

В одиннадцатом часу утра в город вступили другие полки 27-й стрелковой дивизии. Для обитателей Омска появление красных стало громом среди ясного неба.

Комиссар дивизии Андрей Кучкин вспоминал о реакции колчаковских офицеров:

Утром они встали и как ни в чем не бывало отправились на службу. Шли полные достоинства; начищенные денщиками пуговицы, погоны и прочие знаки различия горели огнем. И вдруг — нежданно-негаданно: — Именем Советской власти вы арестованы! У тех лезли на лоб глаза, подгибались коленки и багровели лица. Падали на землю набитые бумагами портфели

Среди них был и генерал для поручений при начальнике артиллерийского управления армий адмирала Колчака генерал Евгений Римский-Корсаков, который, позавтракав в ресторане «Европа», ничего не подозревая, вышел на улицу и попал в руки красноармейцев.

Однако главная добыча — Верховный правитель России адмирал Александр Колчак — ускользнула из рук Красной армии. Он покинул город вечером 12 ноября. Вместе с ним в 40 вагонах на Иркутск ушла и часть золотого запаса Российской империи, взятого белыми при штурме Казани в августе 1918 года.

Одиссея кандидата в диктаторы

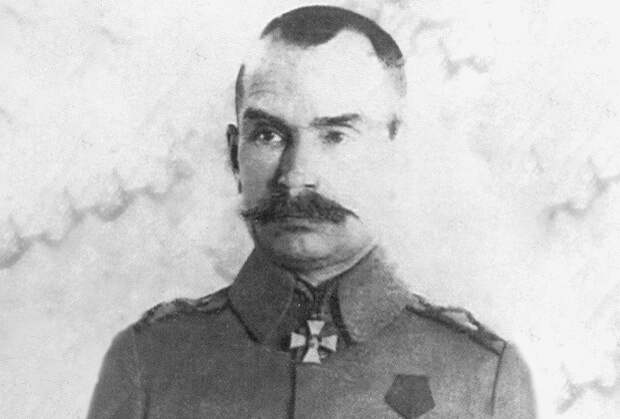

В ноябре 1918 года у РСФСР появился новый серьезный враг — в Омске к власти пришел 44-летний вице-адмирал Александр Колчак. За его плечами были Русско-японская война 1904-1905 годов, Первая мировая, командование Черноморским флотом и резко отрицательное отношение как к членам Временного правительства во главе с Александром Керенским, так и к сменившим их большевикам.

Однако премьер Керенский в тот момент переиграл обоих, назначив Корнилова Верховным главнокомандующим и отослав Колчака в служебную командировку в США — под надуманным предлогом о взаимодействии с американским флотом в десантной операции против турок на Черном море.

«Командировка» Колчака превратилась в скитание вдали от родины, и в Россию он прибыл через Владивосток только в двадцатых числах сентября 1918 года, намереваясь присоединиться к Добровольческой армии. В Омске его принял главнокомандующий войсками правоэсеровского Временного Всероссийского правительства (Директория) генерал Василий Болдырев и предложил вице-адмиралу пост военного и морского министра.

7 ноября 1918 года Колчак приступил к новым обязанностям, снимая комнату в доме начальника гарнизона Омска полковника Вячеслава Волкова. Адмиралу было очевидно, что правоцентристский по своей политической окраске Совет министров не сможет долго взаимодействовать с более левой Директорией, в которой тон задавали социалисты-революционеры. И он не ошибся.

В ночь на 18 ноября произошел инцидент с далеко идущими политическими последствиями. На городском банкете три высокопоставленных казачьих офицера во главе с Волковым потребовали исполнения официального государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!»

У членов эсеровской партии, которые присутствовали на банкете в качестве представителей Временного Всероссийского правительства, это вызвало такое негодование, что они потребовали от Колчака немедленно арестовать самозваных монархистов. Не дожидаясь своего ареста, волковцы сами задержали ряд представителей левого крыла Директории, поместив их в здание местных казарм.

Совет министров во главе с премьером Петром Вологодским, собравшийся на следующее утро, одобрил действия офицеров. Кабмин также посчитал, что в условиях борьбы с большевизмом необходимо всю полноту верховной власти на принципах единоначалия передать решительному и энергичному человеку, каковым был признан Колчак.

Его произвели в полные адмиралы с присвоением звания Верховного правителя России. Новоиспеченный диктатор наделялся правом принимать любые меры по обеспечению стабильности ситуации на подконтрольной ему территории. С Директорией было покончено, генерал Болдырев сложил свои полномочия и покинул Омск.

Спецмиссия Сталина и Дзержинского

В своем первом приказе в качестве Верховного главнокомандующего Колчак заявил:

Главной целью я ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и порядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру

Суд над руководителями переворота был формальным, все они были оправданы и на время удалены из Омска в Восточную Сибирь, а спустя некоторое время повышены в чинах.

Чехословацкие части из военнопленных, которые летом и осенью 1918-го составляли значительную часть антибольшевистских сил в Поволжье, на Урале и в Сибири, в ноябре стали постепенно отводиться в тыл — Австро-Венгрия и Германия капитулировали в Первой мировой войне, а в Праге объявили о создании независимой Чехословакии. В белой армии оставались служить единицы, вроде генерала Радолы Гайды.

Колчак энергично приступил к реорганизации вооруженных сил под названием Русская армия. Была образована Ставка Верховного главнокомандующего, войска Восточного фронта разделены на Уральскую, Оренбургскую, Западную и Сибирскую армии. Первая боевая операция не заставила себя долго ждать — 29 ноября 1918 года Екатеринбургская группа Сибирской армии перешла в наступление.

Несмотря на тридцатиградусные морозы, колчаковцы прорвали фронт красных, нанеся тяжелое поражение 3-й армии РККА Михаила Лашевича, взяв 21 декабря город Кунгур, а в ночь с 24 на 25 декабря ворвались в Пермь и захватили там внушительные трофеи. Удачное наступление белых было смазано оставлением 31 декабря Уфы, что привело в итоге к общему переходу колчаковцев к обороне.

В Москве эффект от сдачи Перми был столь велик, что разбираться в причинах падения этого крупного города на Восточный фронт была послана специальная партийно-следственная комиссия в составе Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского.

Два видных большевика пришли к выводу, что причинами «пермской катастрофы» стала плохая координация действий между 3-й и 2-й советскими армиями, отсутствие свежих резервов и материальных запасов, а также большое количество классово чуждых элементов в РККА, в частности, генералы-генштабисты.

Колчак и Деникин решили воевать порознь

Красная армия попыталась вернуть Пермь и Кунгур в январе-феврале 1919 года, однако все попытки были отражены. Стороны готовились к решающему сражению на Восточном фронте, которое по планам обеих сторон решено было начать в марте, не дожидаясь весенней распутицы. Силы были примерно равными — 115 тысяч штыков и сабель у белых и 111 тысяч у красных.

Руководство Красной армии планировало нанести удар в направлении Троицка и Челябинска, но колчаковцы опередили противника. 4 марта 1919 года они ударили в слабо охраняемый 50-километровый стык между 2-й и 5-й армиями РККА и, прорвав фронт красных, вырвались на оперативный простор.

Западная армия генерала Михаила Ханжина двигалась на Казань и Самару, имея дальней целью взятие Москвы. Сибирская армия генерала Радолы Гайды соединилась на Печоре с частями Северной армии Архангельского правительства генерала Евгения Миллера. А вот встречи с войсками Вооруженных сил Юга России не произошло.

Несмотря на то что за этот вариант у Деникина активно ратовал командующий Кавказской Добровольческой армией генерал барон Петр Врангель, а у Колчака — начальник Оренбургской армии генерал Александр Дутов, в Екатеринодаре и Омске пришли к выводу о бесперспективности данного направления.

При этом перебросить части по железной дороге туда можно было только через занятую красными Самару. И даже при удачном форсировании Волги наступающие неминуемо попадали под огонь Волжской военной флотилии РККА. Все это могло привести к отрыву левофланговой группы от Русской армии и разгрому.

Для ВСЮР Царицынский фронт был второстепенным по сравнению с захватом стратегически важного для РСФСР Донбасса. Кроме того, для колчаковских и деникинских армий движение навстречу друг к другу — да еще в условиях отсутствия четкой координации действий — означало отказ на какое-то время от наступления на Москву.

На полпути к Москве

13 марта Русской армией была взята Уфа, 5 апреля — Стерлитамак и Мензелинск, 7 апреля был захвачен Белебей, 8 апреля — Воткинск, 11 апреля — Сарапул, 13 апреля пали Бугульма и Ижевск, 15 апреля — Бугуруслан. 26 апреля войска Ханжина вступили в Чистополь, от которого до Казани по прямой всего 106 верст. Недалеко оставалось до Самары и Симбирска.

С успешным наступлением Колчака поздравил премьер-министр Франции Жорж Клемансо:

Я не сомневаюсь, что сибирская армия под руководством своих выдающихся вождей, поддерживаемая качествами храбрости и выносливости, которые она недавно доказала, осуществит ту цель освобождения России, которую мы себе поставили

Его британский коллега Ллойд Джордж был более осторожен и решил отложить поздравительную телеграмму до окончательного падения режима большевиков в России.

Власть адмирала как Верховного главнокомандующего официально признали руководители основных российских антибольшевистских сил страны, включая главкома ВСЮР генерала Антона Деникина, назначенного его заместителем.

В своих мемуарах Антон Иванович подчеркнул, что он руководствовался не только военно-политическими факторами: «Не встречавшись ни разу в жизни с адмиралом Колчаком, я тем не менее составил себе о нем определенное представление как о человеке умном, смелом и благородном».

Существенную роль в успехе весеннего наступления белых сыграло крупное крестьянское восстание в тылу красных, которое охватило ряд уездов Самарской и Симбирской губерний. Острое недовольство сельских жителей действиями продоотрядовцев было столь велико, что за короткое время в ряды повстанцев влилось более 100 тысяч человек.

7 марта 1919 года под командованием бывшего поручика Алексея Долинина восставшие заняли город Ставрополь (ныне Тольятти), и для их усмирения потребовались регулярные войска. Красноармейцы взяли город штурмом 14 марта, однако бои крестьян с частями РККА в обеих губерниях продолжались до начала апреля 1919 года.

Решающие весенние недели

Большевистские вожди трезво оценили опасность момента. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ульянов-Ленин выдвинул лозунг «Все на борьбу с Колчаком!»

Глава Революционного военного совета республики Лев Троцкий в своей статье «Россия или Колчак?» писал:

Колчак — единственная серьезная опасность. Эти весенние недели решат вопрос целиком. Рассыплется Колчак — исчезнут вслед за ним остатки красновских и деникинских банд, англичане увезут прочь свои оккупационные войска, и Гинденбург уберется вон со своими жалкими «железными батальонами»

В середине апреля 1919 года вскрывшиеся после зимы реки превратили дороги в труднопроходимые направления. В грязи утопали не только артиллерия и обозы, но и пехотные части. В результате наступление колчаковцев резко замедлилось, тогда как их противник получил желанную передышку для подтягивания свежих резервов и приведения своих дивизий в порядок.

28 апреля Красная армия перешла в контрнаступление. Главный удар наносила Южная группа Восточного фронта под командованием Михаила Фрунзе, в составе которой было четыре армии. 4 мая были взяты Бугуруслан и Чистополь, 13 мая — Бугульма, 28 мая отбит Стерлитамак, 9 июня освобождена Уфа, 1 июля красные вступили в Пермь, 15 июля — в Екатеринбург, 24 июля — в Челябинск, 8 августа — в Тюмень.

19 июля 1919 года, отличившийся в боях Фрунзе был назначен командующим Восточным фронтом, а с 15 августа стал командовать Туркестанским фронтом. На посту главкома его сменил бывший царский генерал Владимир Ольдерогге. Членом Революционного военного совета Восточного фронта ему назначили большевика с дореволюционным стажем Бориса Позерна.

Маятник войны качнулся в другую сторону, выявив две основные слабости колчаковской армии: невысокий уровень командования и отсутствие сильных добровольческих частей — за исключением войск генерала Владимира Каппеля и ижевцев.

Мобилизованные же крестьяне целыми полками стали с оружием в руках переходить на сторону красных. Оставив Поволжье и Урал, Русская армия начала стремительно таять. В ее тылу активно развивалось партизанское движение.

Козлы отпущения у красных и белых

На фронте и в тылу были популярны иронические куплеты в адрес Колчака:

Мундир английский,

Погон российский,

Табак японский,

Правитель омский

Главноуправляющий делами Верховного правителя и Совета министров Георгий Гинс свидетельствовал: «По всей Сибири разлились, как сплошное море, крестьянские восстания. Чем больше было усмирений, тем шире они разливались по стране».

И Москва, и Омск активно искали виновных в своих военных неудачах. 9 июля 1919 года со своего поста был снят главнокомандующий вооруженными силами РСФСР Иоаким Вацетис и арестован.

Главкомом был назначен другой бывший царский полковник, Сергей Каменев. Вацетис же и его сотрудники были реабилитированы осенью 1919-го, после того, как ни одно из подозрений не подтвердилось.

Ханжин был обвинен в неспособности прекратить отступление и остановить разложение армии, после чего 22 июня 1919 года заменен генералом Константином Сахаровым. Генерал Гайда 7 июля за невыполнение приказов Верховного правителя был и вовсе уволен из рядов Русской армии и даже на некоторое время арестован. Командующим Восточным фронтом был назначен генерал Михаил Дитерихс. Поредевшие армии получили цифровые обозначения.

Бессилие Верховного правителя

Сам же адмирал в частных разговорах сетовал, что его правительство испытывает острый кадровый голод, из-за чего даже на самых высоких постах приходится терпеть людей, которые не соответствуют должности, но их заменить некем.

Формально власть Верховного правителя простиралась на всю Сибирь, но фактически различные атаманы ему не подчинялись, как, например, Григорий Семенов. Избранный атаманом Забайкальского казачьего войска и назначенный Колчаком командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса, он контролировал Забайкалье, ориентируясь в своих действиях не на Омск, а на Токио.

Войсковой атаман Сибирского казачьего войска генерал Борис Анненков и его подчиненные прославились не столько боевыми подвигами, сколько разнузданными грабежами и немыслимыми зверствами по отношению к пленным и местному населению. Но поделать с ним в Совете министров ничего не могли.

Министр снабжения в колчаковском правительстве Иван Серебренников вспоминал по этому поводу:

Присутствовавший на заседании исполнявший должность военного министра генерал Сурин доложил, что атамана его отряд не выдаст и его можно будет взять только с боем. Все кончилось тем, что постановили: незаконные действия атамана Анненкова расследовать. В самом деле, не открывать же еще один новый фронт и начинать междоусобицу в тылу!

5-я советская армия под командованием бывшего поручика Михаила Тухачевского форсировала реку Тобол и к концу августа приблизилась к городу Петропавловску (ныне административный центр на севере Казахстана). До Омска красным оставалось пройти чуть больше 290 верст.

Свежие комментарии